|

近年、全国各地で頻発する自然災害――。市町村は災害の発生が差し迫った場合に「避難情報」を出して住民に避難を促します。もしもの場合、迅速かつ的確に命を守るための避難行動を取れるように、「避難情報」の内容を理解しておきましょう。

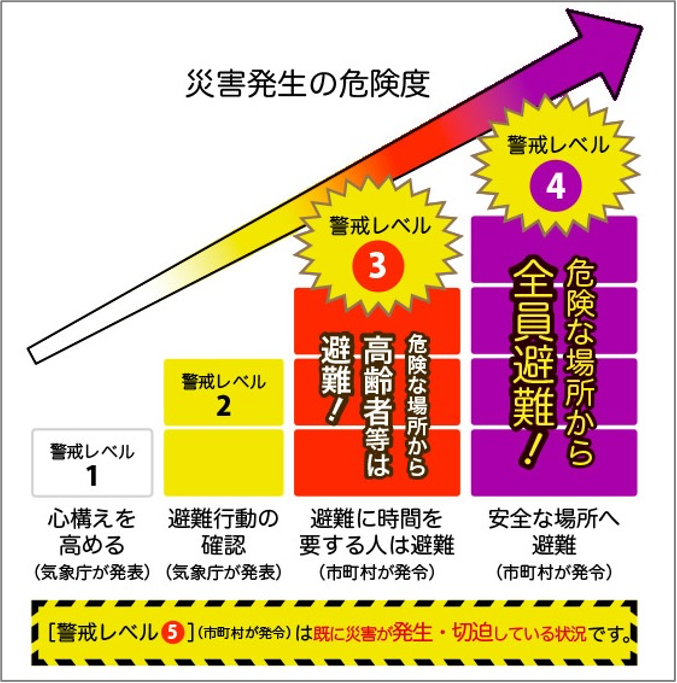

「警戒レベル4」で危険な場所から全員避難!

警戒レベルは、災害発生の危険度が高くなるほど数字が大きくなります。それぞれの段階でどのような行動を取ればいいのか確認しておきましょう。

ハザードマップで確認を! いざというときに安全に避難行動ができるように、普段からお住まいの地域の災害リスクや避難経路などを、ハザードマップで確認しておきましょう。ハザードマップには、河川が氾濫したときに浸水が想定される区域や、大雨が降ると冠水し車両が水没する恐れのある箇所などが絵記載されています。各自治体のHPや国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」でさまざまなハザードマップを調べることができます。各自治体の窓口では紙のハザードマップも配布されていますので活用しましょう。 ハザードマップポータル:https://disaportal.gsi.go.jp/ |